| 酒器への想い | |

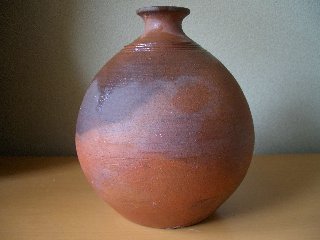

| 有田の陶芸家【斉藤勉作】さんとは昭和60年に沖縄県那覇市で知り合いました。 当時、彼は人気陶芸家として知られ、ドレスデン美術館などにも作品を収めるなどでした。 しかし、体調をくずし沖縄に転地療法に来ていたのでした。 このぐい飲みは草木染めをヒントに創作したもので、大分の長湯に工房を開いての初期の作品です。辰砂も出ており炎と草木のコントラストが鮮やかな作品であります。 |

|

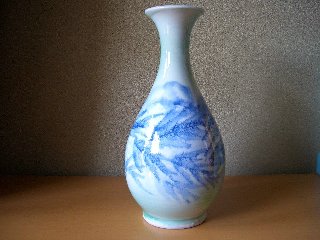

| この作品も斉藤勉作氏の手によるものです。 氏の最も得意とする技法【木の葉流し】により葉脈が浮かびあがっているのが特徴です。 真っ白な磁器には吟醸香の程よい匂いが似合いそうです。 山田錦亜士亜をぬる燗でお召し上がりください。 |

|

|

斉藤勉作氏のは大作創りで有名ですが、プライベートでこんな作品も作っていました。 まさに、氏の遊び心!ですね。 |

|

平成2年浜松支社勤務時代には会議で名古屋に毎月行っていました。

会議よりも煮込みうどんと瀬戸が我々のメインでした。 この酒器は瀬戸の作家物とのことで1時間ほど薀蓄(ウンチク)を聞かされ1万円で購入したものです。 今思えば作家もわからずに購入した!若気の至り!残念!しかし、雰囲気が良いグイノミです! |

|

|

沖縄勤務中、私は那覇市にある、泡盛の蔵元「玉友」の社長と親しくさせていただきました。

当時から、玉友はかめ貯蔵をしていましたが、小売では瓶詰めでした。 私は、新垣栄用さんという南蛮甕の作家の甕を持ち込み、『厳封大道61』という名前の泡盛を作りました。 その際の甕が写真の甕です。 残念ながら、泡盛は飲んだくれに飲まれてしまいました。 |

|

沖縄の南蛮甕(ナンバンガーミー)です。このカメに泡盛を入れてもらってたのが石川酒造です。玉友という泡盛を造っておられます。 |

|

斉藤勉作氏の傑作!木の葉流しの技法の花入れです。昭和60年〜63年の間、沖縄で転地療法をされている頃親しくさせて頂いていました。有田の磁器の白と葉脈のコントラストが美しい逸品です。 |

|

沖縄の南蛮甕(ナンバンガーミー)の中に田中寛さんのシングルモルト麦焼酎『ひろし』を入れてみました。13年物の味わいは唸らせるものがありました。SGF明石とSGF大阪の4月例会で飲めます。 |

|

この作品も新垣栄用さんの作です。今回、九州の蔵元めぐりの田中寛さんの13年物麦焼酎『ひろし』を詰めていただきました!SGF明石とSGF大阪の4月例会で試飲会を行います。お楽しみに!

|

|

昭和58年福岡勤務時代に小石原の高取焼きの跡継ぎと親しくなりました。 その際に購入したものです。価格は1万円でした。釉薬に藁灰を使った気品のあるグイノミです。 |

|

こちらも小石原高取焼きです。 |

|

こちらも高取焼き!古き良き伝統と斬新さ!ですね。 ブランデーグラスなのですが飲み口の黒い部分は漆を使用しているのです。 底の所はスイングするのです。 |

|

斉藤勉作氏の最高傑作のひとつ! 真っ白な磁器の肌にたたきの技法によりデザインされた菊の花文様が美しい! バブル時には30万円程度の値段がついていた逸品なのです。 このお皿に、美しく盛られた刺身を食べる!これぞ至福の時。 |